L’articolo di Giampiero Massolo per il Corriere della Sera

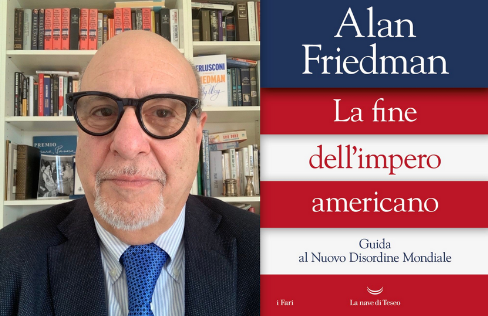

Un libro profondo di storia e di politica che si legge come un romanzo avvincente, quello di Alan Friedman. La fine dell’impero americano – Guida al nuovo disordine mondiale (La Nave di Teseo) offre una chiave storica per interpretare il presente. E il presente, il punto di arrivo dell’analisi, è la constatazione che gli Stati Uniti, l’impero dal quale dipendono le sorti del mondo, sono divenuti ormai disfunzionali a quell’ordine mondiale che hanno loro stessi in gran parte edificato. Intendiamoci, i destini mondiali continuano ad essere influenzati potentemente da quel che succede a Washington e dintorni. Sembra quasi, tuttavia, che con il passare degli anni più che contribuire a determinare dove va il mondo, l’America finisca per influenzare gli sviluppi per lo più in negativo: la condizione ritirandosi, facendo mancare la sua leadership, più che dettando regole d’ingaggio e ispirando i comportamenti altrui. Il primato americano è certamente il portato della storia, come ci dice l’autore. La vittoria nella guerra fredda e il crollo del muro di Berlino non nascono per caso. Sono il frutto di un lento consolidamento, della consapevolezza di essere una Nazione eccezionale, della capacità di allineare alleati sulla base di un senso di comune appartenenza: tutto questo nasce da una sostanziale concordia nazionale sui temi dell’interesse nazionale e della sicurezza. Forze politiche convergenti che si riconoscono nel principio «right or wrong, my country», nel reciproco attribuirsi — in nome di questo stesso principio — la legittimità a governare. Da questa posizione di forza per così dire sistemica, dal controllo che dalla obiettiva strapotenza militare, economica, finanziaria, nasce la capacità e la volontà americana — ci racconta Friedman — di essere ad un tempo il garante della sicurezza mondiale, il tutore delle regole del libero mercato, il parametro degli standard giuridici e dei diritti. Il mondo unipolare post guerra fredda ne rappresenta l’apogeo. Così come la crisi finanziaria e poi economica e industriale degli anni 2008 e successivi, scaturita proprio dall’interno del sistema americano all’apice della sua potenza, ne costituisce l’avvio del declino.

In qualche modo, si tratta di un’implosione, di una crisi appunto «sistemica», del venir meno di quel riconoscersi reciprocamente legittimità a governare in nome di un superiore interesse nazionale. La pandemia del Covid, con la conclamata difficoltà dei governi a rispondere alle richieste di sicurezza e prosperità dei cittadini elettori, fa il resto. L’impero cede sotto i colpi del «my country first» e del ripiegarsi sulle politiche nazionali e locali. Friedman lo racconta giocando abilmente sulla dialettica tra i grandi partiti americani, a loro volta investiti da una profonda crisi di identità e preoccupati prevalentemente di offrire soluzioni facili a problemi complessi, per non perdere il consenso. I democratici, ansiosi di stare dalla parte giusta della storia. I repubblicani, sufficientemente cinici da pretendere di influenzarla. E tutto questo, mentre la gran parte dei paesi del mondo si dividono e non chiedono di meglio che di massimizzare i propri vantaggi.

L’autore ne trae conclusioni piuttosto pessimistiche per il futuro. Forse ha ragione. Il gioco degli interessi e delle interdipendenze tuttavia è ancora sufficientemente forte da evitare strappi e sommovimenti radicali. E poi, comunque: mai sottovalutare la resilienza dei grandi sistemi democratici…